رؤى لتطوير المنظومة المحظرية

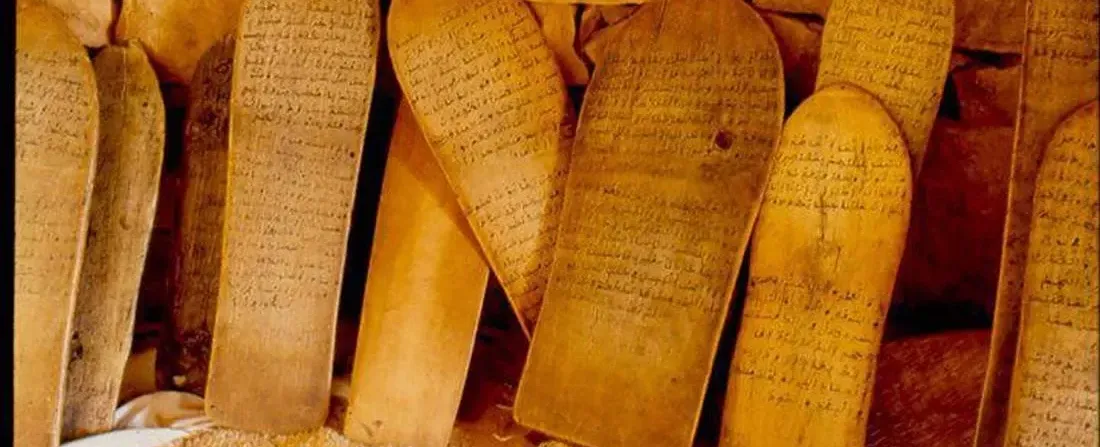

كانت “شنقيط” وستبقى حاضرة إسلام ومنارة علم، وهمزة وصل بين الشمال والجنوب، يفد إليها طلاب العلم والباحثون من قارات الدنيا لينهلوا من تراثها الثر، ويحوزوا شرف الطلب على علمائها العاملين وأساتذتها المجيدين، الذين عرفوا بالإحاطة والرسوخ العلمي، والعمق المعرفي، والحفظ لمختلف العلوم، وسائلها وغاياتها، لأنهم تأسسوا في “جامعات الصحراء / المحاظر” وفق منهجها التعليمي الفريد.

ولم يقتصر إشعاع “شنقيط” على الإقليم، بل تقلد سفراء المحظرة أرفع المناصب العلمية وبذوا الأقران في مهاجرهم، فهذا ابن التلاميد يتصدر المشهد في مصر، وباعتراف طه حسين “لم يكن درس اللغة العربية بالأزهر مهما قبل مجيء الشيخ الشنقيطي”، كما انتدبته الخلافة الإسلامية لمهمة حصر الكنوز العلمية في أوربا، وهو من أخرج للأمة القاموس وغيره من دواوين العربية، وعلى منواله نسج أئمة أعلام، منهم العلامة المجيدري حبيب الله، والعلامة محمد الأمين الحسني نزيل الزبير وشيخها، والعلامة الإمام محمد الأمين الشنقيطي صاحب الأضواء، والعلامة محمد الخضر مايابى، والعلامة أحمد الأمين، ولا تزال آثارهم شاهدة على عمق التأثير في حواضر المشرق حتى اليوم.

لكن استمرار “نموذج شنقيط المعرفي” مرهون ببقاء “الدرس المحظري”، ولن يكون ذلك إلا برصد التحديات والمخاطر التي تتهدد المحاظر، ووضع الخطط لمواجهتها، مع توفير الإمكانات اللازمة للارتقاء بهذه المنظومة المهمة، وتنسيق وتكامل جهود الجهات المعنية، وتنظيم اللقاءات التي يتداعى لها المختصون والفاعلون المحظريون للخروج بخارطة طريق للمرحلة، توائم بين مطلبي: المحافظة على أصالة المنظومة وتميزها والاستفادة المثلى من الوسائل والمناهج المعاصرة.

ومن داخل منظومة المحظرة أقدم لمن يهمهم الأمر هذه المقاربات والرؤى، التي لم تكن وليدة اللحظة (بل تشكلت على مدى ربع قرن من العمل)، مع الاسترشاد بالفكر المعاصر في الإدارة والتنظيم، مكتفيا بإبراز “الخطوط العريضة” دون الدخول في التفاصيل.

تطوير الوسائل مع حفظ “النموذج”:

أول شرط للتطوير في تقديري: إبقاء المحظرة “محظرة”، باعتبارها منظومة علمية لها منهجها الخاص وطرائقها في التعليم، وليس من التطوير في شيء: الانقلاب على سر التميز ورمز الأصالة في المنظومة، فجعل المحظرة مدرسة أو معهدا أو جامعة لها مقرراتها الموحدة ومستوياتها الدراسية يعني بالضرورة القضاء على شروط “الدرس المحظري”: حرية الطالب في الاختيار – مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب – المقرر الواحد، لذا فإن التطوير يكون بالإبقاء على فلسفة “الدرس المحظري”، مع عصرنة الوسائل والوسائط التعليمية والتنظيمية، ووضع الخطط اللازمة للتدريب والتأهيل وصقل المهارات، ومواجهة تحديات الموارد والهيكلة، وسد بعض الفجوات في المقررات الدراسية.

ويجمع المتابعون للتجارب المعاصرة على أن المعاهد والجامعات الإسلامية لم تستطع أن تنجب علماء بنفس عمق وإحاطة التعليم الأصلي، كما أن رفد المنظومة بمقررات كثيرة غير تخصصية أدى إلى تشتيت الطالب وشغله عن هدفه الأسمى، بل وإلى “تذويب” المنظومة الأصلية، تماما كما حصل مع “الجامع الأزهر” بعد قانون التنظيم (103 لسنة 1961) الذي حوله من “جامع” له تفرده على مر القرون إلى مجرد جامعة تابعة، شأنها شأن باقي الجامعات.

- من “الفردية” إلى التنظيم والضبط المؤسسي:

لظروف النشأة في بيئة صحراوية يتتبع سكانها مواطن القطر ومنابت الكلأ، اتسمت منظومة المحظرة بالفردية مع ما تعنيه من مركزية في القرارات، وضعف في التنظيم والضبط المؤسسي، وقد انتقلت ببعض هذه السمات إلى المدينة، مما يتطلب سعيا حثيثا لاستكمال شروط البناء المؤسسي، تحقيقا للكفاءة في الأداء وضمانا للاستمرار (حتى لا يرتبط وجود المحظرة بحياة شيخها)، ويكون ذلك بما يلي:

تحديد أهداف وطبيعة واختصاص وحدود المحظرة المعنية في ضوء الموارد التنظيمية والبشرية والمادية المتاحة.

الهيكلة التنظيمية في ضوء الأهداف والموارد (مع وضوح في توزيع الصلاحيات والمسؤوليات).

وضع آليات وإجراءات للعمل تضمن الرقابة والمتابعة وتقييم الأداء.

وسنعمل بإذن الله على إصدار دليل إرشادي وترتيب لقاءات ودورات تدريبية حول هذا المطلب الملح.

التكامل بين منظومتي المدرسة والمحظرة:

لأهمية هذا المحور سأطيل الحديث فيه قليلا، إضافة إلى المقالة المنشورة قبلا، لأن التكامل المرجو سيحقق مكاسب كبيرة للمنظومتين، خاصة إذا بادر الفاعلون التربويون إلى فتح حوار مجتمعي حول أزمة التربية والتعليم، والسعي لتعميق وعي أولياء الأمور بضرورة الاستفادة المثلى من المنظومتين، وكيفية التغلب على ما يعترض ذلك من تعارض، وفي تقديري تتمثل أهم مسوغات الجمع بين المنظومتين في الآتي:

التأسيس التربوي الشامل للمسلم الصالح ضرورة للعيش في الزمن الصعب، وتعقيدات الحياة المعاصرة تتطلب تأهيلا متوازنا: علميا ومهاريا وسلوكيا ووجدانيا.

لا جدال في عمق وأصالة الدرس المحظري، وأهميته للتأسيس والتفوق في الدراسة النظامية، ولا خلاف أيضا في أهمية الدراسة النظامية، فبدونها يعاني الطالب المحظري فجوات معرفية، وغيابا للتكوين والتأهيل اللازم لأداء الفروض الكفائية التي يحتاجها المجتمع المسلم.

باءت محاولات “التأسيس المزدوج” بالفشل فلم يبق غير التنسيق والتكامل، إذ لم تُوَّفَّق تجاربُ عصرنة المحظرة في تقديم دراسة نظامية إلى جانب المحافظة على أصالة وعمق الدرس المحظري، تماما كما فشلت المؤسسات النظامية في تعويض دور المحظرة.

غياب التنسيق والتكامل بين المنظومتين أدى لضياع أجيال من نشء الأمة، لم تتلق في المحظرة التأسيس اللازم، وفاتتها فرصة الالتحاق بالمنظومة الرسمية، فخسرت في الحالين.

حققت تجارب التنسيق والتعاون بين المنظومتين على ندرتها نتائج هامة، أثمرت تفوقا دراسيا مع حفظ كتاب الله عز وجل، وتعلم ما لا يسع المسلم جهله من علوم الدين وسائل وغايات.

آليات التكامل:

يكون التكامل في تقديرنا وفق النماذج المرحلية التالية:

“نموذج المدرسة أولا”: ينتظم الطالب في المدرسة بشكل تام، على أن تقدم له المحظرة برنامجا ميسرا مكملا، يتواءم وظروفه وإمكاناته وجدوله الزمني، وستكون لذلك آثاره العميقة على المستويين المتوسط والبعيد.

“نموذج المحظرة أولا”: ينتظم الطالب في المحظرة بشكل تام، على أن تقدم له المدرسة تقوية في المواد المكملة، وهو ما يتيح له الاندماج في المنظومة التعليمية عند الحاجة، أو الحصول على التكوين اللازم على أقل تقدير.

“نموذج التكامل أو الشراكة”: في مرحلة متقدمة وبعد تقييم التجربة والحصول على الموافقات اللازمة يمكن أن تتكامل المنظومتان فتقتسمان المقررات الدراسية، وتضعان خطة تجنب الطالب الازدواج، وتوفر عليه وقته وجهده.

هذه المقاربات صمام أمان للمنظومتين، وشرط لبقاء النموذج المحظري بأصالته وعمقه.. معها تبقى المحظرة محظرة والمدرسة مدرسة، ونتجاوز هذا الارتباك الحاصل، والتعارض الذي يدفع الأبناء فاتورته كل يوم.

- المحظرة تعليم متخصص:

المحظرة منظومة متخصصة في العلوم الشرعية والعربية، وما يقال عن شمول مقرراتها في القديم كان استثناء تدعو له الحاجة، لكونها المنظومة التعليمية الوحيدة التي صمدت في وجه عاديات الزمان، وتكيفت مع حياة ساكنة الصحراء، أمَا وقد أتاح التعليم الحديث تخصصات أخرى فإن الشراكة تكون أولى من التكرار والازدواج، وقد عرضنا في المقال الأول مجموعة آليات مقترحة للتكامل بين المنظومتين.

وليس شرطا للتطوير أن يدرج ضمن المقررات الإلزامية للمحظرة تدريس المواد العلمية، أو اللغات أو تكنلوجيا المعلومات، ما دام بالإمكان تحصيلها عن طريق المدارس والمراكز التعليمية والتدريبية، مع أنه لا مانع من أن تكون ضمن البرامج التكميلية للمحاظر، بشرط كفاية الموارد، وعدم مزاحمة الدرس المحظري.

إن حديث بعض النخب عن “الفجوة المعرفية” غير مطروح للمحظريين الذين التحقوا بالمدراس في سن مبكرة، فهم أهل الريادة والتفوق بجميع الشعب في الغالب، وأما الذين نذروا حياتهم للعلم وتفقهوا في الدين فليس شرطا أن يحوزوا لسانا غير لسانهم، ولا أن يلموا بالمعارف التخصصية الأخرى، فلا أشرف من تخصصهم، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، وإن ركبوا الصعب وارتادوا غير مجالهم - كما يحصل عادة - فقد جمعوا الحسنيين.

- الدرس المحظري.. مرونة وحرية منضبطة:

من أسباب نجاح “الدرس المحظري” وتفرده: ما يتسم به من حرية ومرونة، فالطالب حر في المقرر والمستوى والدرس اليومي وطريقة الحفظ بتوجيه وإشراف شيخه، الذي هو حر كذلك في طرائق التدريس وأساليب الإيضاح وتحديد الزمان والمكان وترتيب الأولويات، إلى غير ذلك من محددات العملية التعليمية، مما أذكى روح التنافس، وفتح باب التحصيل على مصراعيه لذوي النبوغ والجد في التحصيل، بعيدا عن سجن المقرر والمستوى، فالعلم في المحظرة يطلب بهمة وقصد، لا تحضيرا لامتحانات فصلية أو سنوية، أو سعيا لنيل شهادات، فكان بذلك أعمق وأبقى وأنقى وأتقى.

لذا يجب أن تكون سياسات ومبادرات تطوير المنظومة منسجمة مع هذا المبدأ، فتقتصر على أدلة إرشادية، وتوجيهات وخدمات استشارية، وبرامج تدريب وتأهيل، بعيدا عن التعليمات والقرارات الآمرة، كما أن على أهل الرأي أن يعمقوا النقاش حول الجوانب الفنية الإجرائية والتنظيمية، ويتركوا المقررات العلمية ومحتواها لــشيوخ المحاظر، فهم بالعلم أحق، وبترتيب مهماته أليق، و”لا يفتى ومالك في المدينة”.

ومن المهم أن نشير إلى أن “حرية الدرس المحظري” حرية منضبطة، فالكتب المقررة في كل فن معروفة ومستقرة، والأساليب التي تواضع عليها المحظريون محصورة، لذا لا مكان لما يثيره خصوم المحظرة من شبهات وما يختلقونه من فرى، وقد أثبتت المحظرة عبر التاريخ أنها خير وسيلة للتعليم والتدين الراشد، لما تزرع في الطالب من قيم، وما تنمي فيه من ملكات.

- تخطيط وتنمية الموارد المحظرية:

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ - (النساء / 5)، وفي الطبري عن ابن عباس: (﴿قِيَامًا﴾ بمعنى : قوامكم في معايشكم)، وعند أحمد والطبراني وصححه الألباني: (قال الله تعالى: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة)، وروى أبو نعيم عن سفيان بن سعيد الثوري قال: “ما كانت العدة - أي المال المعد - في زمان أصلح منها في هذا الزمان”، كان ذلك في النصف الأول من القرن الهجري الثاني، فماذا نقول عن زمان الناس هذا؟!.

وقد أدرك المسلمون هذه الحقيقة في وقت مبكر، فأنشأوا الأوقاف ورصدوا الموارد لخدمة العلم، فضمنوا بذلك استقلال واستمرار المدارس والمكتبات دون الارتهان للسلطة، أو التأثر الكبير بالتحولات السياسية والاجتماعية، ورغم ظروف البداوة والانتجاع وشظف العيش ظل أهل هذه البلاد في خدمة المحظرة وطلابها، وشاعت ثقافة الحُبُس، فكانت لبعض المحاظر ثروة حيوانية كبيرة، وكان أهل الحي مع المحظرة كالأشعريين، إذا قل طعامهم جمعوا ما كان عندهم، ثم اقتسموه بالسوية، ولأن غالب الأملاك كانت من المنقولات، لم ترث المحظرة المعاصرة عقارات وقفية، ولا أصولا ثابتة مدرة للدخل.

إن غياب التخطيط المالي، وضعف الموارد وعدم ربطها بالأهداف، يمثل أكبر تحد لمنظومة المحظرة، خاصة مع تعدد أوجه صرف الأمول في موازنة المحظرة المعاصرة: رواتب الكادر الإشرافي والتدريسي – إيجارات وصيانة وخدمات – مصاريف ماء وكهرباء – مصاريف إعاشة – تجهيزات وأدوات - مصاريف عمومية وإدارية.

وهنا تبرز أهمية وجود الجهات المساندة للقطاع، لتقدم التوجيه والتدريب والمشورة اللازمة، وحتى تتوفر تلك الجهات نشير هنا إلى المصادر التي يمكن من خلالها تنمية وتنويع موارد المحظرة:

أولا / الإنفاق الحكومي:

لا يزال الإنفاق الحكومي على المحاظر ضئيلا جدا، مقارنة بأهميتها التاريخية والحضارية، باعتبارها مجد شنقيط الذي رفع ذكرها في الخافقين، وسفارتها التي مثلتها مغربا ومشرقا، كما أنها رافعة مهمة جدا للعملية التعليمية والتربوية، مما يحتم إعادة النظر في هذا البند من الموازنة، ومضاعفته ليسهم في تطوير القطاع وبناه التحتية، مع الحرص على التوظيف الأمثل لهذا البند، وصرفه وتوزيعه وفق خطة مدروسة، وضمان الشفافية والمتابعة والتدقيق.

كما يمكن أن تسهم الدولة بشكل فاعل جدا في الارتقاء بالمنظومة من خلال انتداب أصحاب الكفاءات من مختلف القطاعات ذات العلاقة، للعمل في المنظومة المحظرية، بشرط الصرامة في التقييم والمتابعة، كأن يتم انتداب الأساتذة من قطاع التعليم، والمؤطرين والمكونين كل حسب مجاله.

ثانيا / القطاع الخيري وقطاع الأعمال:

يجب أن يلعب القطاع الخيري، والناشطون في العمل خدمة للمجتمع، ورجال الأعمال دورا بارزا في رصد الموارد اللازمة للمحظرة، والتعاون في هذا الإطار مع الشركات والأفرد، مع التركيز على المجالات التالية:

تأسيس وإنشاء مشاريع وقفية يوجه ريعها للمحاظر.

تشييد وصيانة وتأهيل المحاظر خاصة في الداخل.

تسويق مشاريع لكفالة طلاب المحاظر، خاصة من الأيتام وأبناء الفقراء.

خلق أساليب جديدة في دعم المحظرة، توائم الحياة المعاصرة، وتحفظ كرامة ومكانة الطالب المحظري.

نشر ثقافة الإنفاق، وتعميق الوعي بأهمية دور المجتمع في خدمة المحظرة.

ثالثا / الرسوم الدراسية:

كان دور الأهالي وسيبقى محوريا في المنظومة المحظرية، لذا يلزم أن يسهم المستطيعون في تحمل أعباء تدريس أبنائهم بدفع رسوم دراسية عادلة، تماما كما يدفعون رسوم المدارس النظامية، وهو ما لا يمانعون فيه عادة، على أن يكون ذلك تبعا للمبدأ التعاوني، وبما يغطي المصاريف الفعلية، دون السعي لتحقيق أرباح، وبعد تعذر تغطية هذه المصاريف من البنود الأخرى.

- المحظرة والتبعية الإدارية:

هيكلة وتبعية القطاعات في الدولة الحديثة وسيلة لا غاية، وتخضع لجملة من الاعتبارات الفنية والوظيفية، تراعي في المقام الأول: الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمة، وتقريبها للجمهور المستهدف وفق مبدإ اللامركزية، وإزالة كافة أشكال التداخل والتعقيد، وفهم الجهة الوصية لفلسفة وطبيعة عمل الجهة التابعة، ووجود “قواسم مشتركة” بين النشاطات التي يتم تجيمعها في الوحدة التنظيمية الواحدة.

وبالنظر لطبيعة المحاظر، وكونها منظومة تعليمية إسلامية أهلية تعاونية في جانب كبير منها، فإن أنسب “كيان” للإشراف عليها وتطويرها: “هيئة عامة” مستقلة، تتسم بالمرونة وتبسيط الإجراءات، وتسلم من الرتابة والتعقيد، وإذا تعذر هذا الخيار يبقى الوضع الحالي أفضل من الاقتراحات المثارة، إذ أن “إدارة المحاظر” منسجمة تماما مع طبيعة عمل قطاع الشؤون الإسلامية، والعاملون بالوزارة ملمون بظروف المنظومة والتحديات التي تكتنف عملها، لكنه يلزم الانفتاح على أهل الخبرة والكفاءة من خارج القطاع.

أما مقترح تبعية المحاظر لقطاع التعليم فغير موفق في تقديري، لاختلاف فلسفة وآليات العمل، وعجز وزارات التعليم المتعاقبة عن معالجة أزماتها الداخلية، لذا فإنها عن معالجة أزمات غيرها أعجز، ومع ذلك فإن قطاع التعليم يمكنه أن يسهم بشكل كبير في تطوير وتيسير آليات التكامل والشراكة بين المدرسة والمحظرة، وإطلاق مبادرات للتوأمة والاستفادة المتبادلة خاصة في المراحل التأسيسية، كما يمكن تنظيم ودعم جهود معلمي البوادي والقرى في افتتاح المحاظر التمهيدية، وهو عمل نبيل قُدمت فيه مبادرات وجهود فردية مشكورة.

طبيعة وحدود التبعية:

ولسائل أن يسأل: ما طبيعة وحدود تبعية المحاظر للجهة الوصية؟

وللجواب على هذا السؤال نقول: المنظومة المحظرية قطاعان:

أولا / قطاع عام: وهو عبارة عن المحاظر التي تؤسسها الجهة الوصية، وتمول بالكامل من ميزانية الدولة أو شركائها، فهذه تبعيتها كاملة، وتدار بشكل مباشر من الجهة الوصية.

ثانيا / قطاع خاص (أهلي): وهي المحاظر التي تأسست بجهود ومبادرات خاصة، فردية كانت أو جماعية، فهذه تخضع لإشراف الجهة الوصية، لكنها لا تتدخل في إدارتها، وقد تكون مواردها المالية أهلية بالكامل، وقد تتلقى الدعم من ميزانية الدولة، سواء كان هذا الدعم في شكل أصول ثابتة أو منقولة، أو موارد بشرية، أو إعانات نقدية وعينية.

- الدرس المحظري ومرحلة التأسيس:

كان النموذج التعليمي السائد إلى وقت قريب يقتضي انتظام الطالب المحظري في مرحلتين:

الأولى / الدراسة ما قبل المحظرية: وتتولى فيها الأسرة أو من ينوبها (معلمو القرآن / الكتاتيب) مهمة التدريس التمهيدي والأساسي، وكان للمرأة دور ريادي في هذه المرحلة، التي يتقن فيها الطالب: تعلم القراءة والكتابة، وحفظ كتاب الله عز وجل، وحفظ مختارات من المعارف التأسيسية (في الفقه والأدب والسير والمغازي…)، ولم يكن التعليم المنزلي وحلقات الكتاتيب جزء من المنظومة المحظرية، ولا خاضعا لمواضعاتها وطرائقها.

الثانية / الدراسة المحظرية: بعد المرحلة التمهيدية والتأسيسية أعلاه، يأتي دور المحظرة في التعليم المتوسط والعالي (التخصصي).

أما الآن فتتداخل المرحلتان في غير انتظام، تأتلفان أحيانا وتختلفان أحايين، إذ لم يعد للمرأة في مجتمع المدينة نفس دورها التقليدي، كما فشلت الأسرة في إدارة عملية تفويض المهمة لمدرسي المنازل والكتاتيب، مما أثر بشكل كبير على مدخلات المحظرة، وقد كانت بعض المحاظر والمعاهد تشترط للقبول إتقان مرحلة التهجي، ثم أدركت عدم كفاءة الأسرة والمدرسة معا في تلبية هذا الشرط، فاضطرت لإلغائه وإضافة المرحلة التمهيدية، ليتأسس طلابها بشكل صحيح.

إن الواقع المعاصر والتحولات الاجتماعية التي فرضتها حياة المدينة تحتم إعادة النظر في التقسيم أعلاه، لتحتضن المحظرة جميع المراحل، وتستوعب طلاب الكتاتيب والمنازل، بعد تأهيل أساتذتها وموجهيها، وإكسابهم المهارات اللازمة لأداء هذه المسؤولية، وبذلك يتم التغلب على كثير من السلبيات والأخطاء، التي كانت مثار نقاش خلال السنوات الأخيرة، وتلقفها خصوم المحظرة واتخذوها ذريعة للنيل من المنظومة.

إن استيعاب المنظومة المحظرية للمرحلتين معا منسجم تماما مع مقرر الجهة الوصية رقم: 287 بتاريخ: 09/03/2015 القاضي بإنشاء نظام أساسي للمحاظر، حيث حدد ثلاث تصنيفات: أولية – ومتخصصة – وجامعة، وعرف المحظرة الأولية بأنها: هي التي تدرس القرآن الكريم ومبادئ الفقه واللغة.

- الدرس المحظري .. متطلبات إلزامية ومقررات إضافية:

تطوير المنظومة المحظرية - كما مر معنا - لا يكون إلا بحفظ النموذج، والحرص على مزايا وخصائص الدرس المحظري، وأهمها: التخصص- الحرية والمرونة – مراعاة الفروق الفردية – وحدة المقرر (المتن)، ومع ذلك يمكن أن نضيف مقررات وتحسينات للنموذج، تضمن الاستفادة المثلى للطالب، وتكمل جوانب النقص في التأسيس العلمي، وتحقق متطلبات المعاصرة والتحديث، وذلك من خلال:

تطوير وتنظيم المهمة الإشرافية والتوجيهية، لتشمل: تقييم مستوى الطالب، وربط مساره الدراسي بمدى زمني، ومتابعة أدائه واستفادته من البرامج، والتعامل مع حالات الانحراف عن الهدف، وإعادة الخطة التوجيهية في ضوء ما سبق، على أن يتسم كل ذلك بالصرامة والإلزام، وبدون هذا الضبط قد تمضي السنون ثم يصدم الطالب وذووه بضياع العمر في غير طائل.

من التقييد المهم لحرية الطالب كذلك: إلزامه بمتطلبات دراسية تأسيسية بغض النظر عن تخصصه (متن صغير في كل فن)، ليحوز ما لا يسع المسلم جهله، ويؤسس بنيانه العلمي على أرضية صلبة، وهو تقليد معروف في كثير من الجامعات (حيث تفرض مجموعة من المقررات: متطلبات للجامعة ومتطلبات للكلية).

مع ريادة وشمول الدرس المحظري قديما، فإن أهل هذه البلاد اعتنوا ببعض العلوم أكثر من غيرها، لذا يلزم أن تسعى المنظومة لإعادة التوازن، والاهتمام أكثر بالمقررات التي لم تنل حظها من العناية، وأهمها: علوم السنة رواية ودراية، والأدب العربي (المنثور)، وعلم التجويد (التطبيقي).

ومن المقررات الإضافية اللازمة لطالب المحظرة: الثقافة والاتجاهات الفكرية المعاصرة – فقه المعاملات المعاصرة – النوازل المعاصرة وقرارات المجامع العلمية (وسنعرض في الحلقة الموالية لثقافة طالب المحظرة بشيء من التفصيل بإذن الله).

ويجب الحرص كذلك على الأنشطة والبرامج الطلابية، لأنها تنمي مهارات وملكات الطالب المحظري، وتستثمر فراغه في عمل هادف، على أن تتعدد هذه الأنشطة وتتنوع: رياضة – ثقافة - مطالعات – مهارات خطابة وإلقاء – مهارات البحث والكتابة – برامج تعليمية وتدريبية بالشراكة مع المؤسسات الأخرى، لأن “القلوب ترتاح إلى الفنون المختلفة، وتسأم الفن الواحد” كما يقول الماوردي.

- الثابت والمتغير في الدرس المحظري:

الناس حيال المنظومة المحظرية طرفان وواسطة: جامدون يحسبونها لا تزال ظعينة “على ظهور العيس”، بدوية تلقائية تلقينية متنقلة، يقاومون الضبط ويتوجسون من التحديث خيفة، وفي مقابل هذا الجمود ينشط متحررون من الثوابت، مأزومون مع الدين وما يتصل به، يرون في الدرس المحظري رأي الجامدين وإن اختلف القصد، همهم النيل منه وتشويه صورته.

وبين الطرفين واسطة عقد هذا المجتمع، ممن يحلمون بــ”المحظرة المقيمة”، ويدعون لتوظيف المناهج والوسائل الحديثة بما لا يتعارض وخصوصية النموذج، ويعملون على نقلها من “البداوة” إلى التنظيم والتحديث، ومن “التلقين” إلى “التكوين” وإكساب الملكات والمعارف اللازمة لمواجهة متطلبات الحياة المعاصرة، ومن “الفردية” إلى “المؤسسية” وما تقتضيه من هيكلة وتخطيط للموارد ومتطلبات الاستمرار.

إن مكمن الخلل عند الجامدين والمنبتين – على حد سواء - عدم التفريق بين الثابت والمتغير، فليس شرطا للدرس المحظري أن يحتفظ بتلقائية البداوة، لأنها ليست من صفاته اللازمة، وإنما كانت استجابة لظروف النشأة، أتاحها عامل المرونة العالية، وهذه المرونة الكبيرة والقدرة على التكيف مع ظروف البيئة هي التي تبعث على الأمل، وتبشر بغد مشرق لمحظرة رائدة، متصالحة مع واقعها، مستجيبة لمتطلباته وإكراهاته.

و”التلقين” كذلك صفة عارضة فرضتها حياة الانتجاع، وغلبة الثقافة الشفاهية وعلم الصدور، وبما أن الواقع تغير، واحتل علم السطور فيه حيزا كبيرا، فقد أضحى التوازن بين الحفظ والفهم وصناعة الملكات شرطا للتأسيس المحظري السليم.

إن تعميق النقاش حول الثابت والمتغير في الدرس المحظري يعتبر حجر الزاوية في عملية التطوير، ولا تكفي في معالجته هذه التهميشات العجلى، لأن هدفها تحريك المياه الراكدة، وإثارة اهتمام الفاعلين المحظريين.

- ثقافة طالب المحظرة:

حاز صاحبي حظا وافرا من علوم القرآن والسنة والفقه والأصول، واللغة والأدب وتاريخ العرب وأيامها.. أنفق زهرة شبابه في الدرس المحظري حتى أنهى جل مقرراته، وله في شتى الفنون مطالعات، اتسعت بها مداركه ورق طبعه، وحاز شروط الفتوة، وفوق هذا كله كان حسن الخلق موطأ الأكناف.

لكن هذا الفتى الألمعي ظل رهين عقدة نقص لا تفارقه، لأنه لم ينتظم في فصول الدرس صغيرا، فكنت أقول لصاحبي: “لم يفتك شيء!.. وليس في خريجي التعليم النظامي من يوازيك أو يدانيك”، لكنه لم يحمل كلامي يوما محمل الجد، وكيف يصدق أن ربع قرن من التعليم – الذي فاته - لم يك شيئا!.

هذه الحالة – وحالات كثيرة عايشتها – ولدت لدي قناعة بضرورة التحاق الأبناء بالمدارس النظامية، فالشعور بالحرمان وفوات فرصة التعليم المبكر قد يخلق آثارا نفسية عميقة، وقد يورث عجزا عن مواجهة شبهات خصوم الإسلام، بل والتمظهر أحيانا بالعصرانية والتحرر دفعا للتهمة، كما قد تنجر عنه حالة من العداء أو التنكر للماضي المحظري، ولا يصار إلى الترجيح بين المحظرة والمدرسة إلا إذا تعذر الجمع.

وإن تعذر الجمع، كان على المنظومة المحظرية أن تعتني بالبناء الثقافي المعاصر لطلابها، فلكل عصر ثقافة ولسان، من لم يحزهما عاش خارج عصره، وإن العلم الشفهي وحل المتون، والرأي الواحد والفتوى الحاضرة، لم تعد - وحدها - كافية لتخريج الطالب المؤهل لمواجهة التحديات المعاصرة، وتقديم الإسلام ورؤيته للإنسان والكون والحياة.

ويلزم لتحقيق هذا الهدف وضع خطط وبرامج ثقافية تراعي المرتكزات التالية:

إكساب الطالب القدرة على البيان الشرعي (بالتأسيس العلمي الشامل المتوازن)، والبيان الثقافي (معرفة الواقع وما يعتلج فيه من مناهج وأفكار، والإلمام العام بالعلوم الاجتماعية والإنسانية – واكتساب مهارات وأدوات الاتصال والتأثير)، ولأداء هذه المهمة الكبيرة لا مناص من الاستفادة الواعية من ذوي الخبرة خارج المنظومة.

مضى عهد كانت فيه المحظرة تواجه بيئة مغلقة، ومجتمعا قريب الفطرة، وأضحت في معترك تتصارع فيه مؤثرات كثيرة، يلزم حصرها عمليا، وتثقيف الطالب بها وبأدواتها، حتى يتعامل معها بوعي، ويقدم رسالته بالوسائل المناسبة، ويحسن إدارة المواقف ومد الجسور مع المخاطبين.

كما يجب أن تتضمن الخطط الثقافية برامج للمطالعة والقراءة الحرة، تُتَخير لها المراجع المناسبة، مع الاعتناء ببناء مهارات الكتابة والتحرير، والبحث والمناظرة، والخطابة والإلقاء، وسيكون من المهم إشراك العاملين في حقل التعليم والثقافة والإعلام.

لن يكسب الطالب المتقدم القدرة على البيان الشرعي ما لم يتم تدريبه على الصناعة الحديثية والفقهية والأصولية، وهي مرحلة لاحقة لحفظ المتون على الطريقة المحظرية (المقرر / أو المتن الواحد)، وفي هذه المرحلة المتقدمة يحسن بالطالب جرد المطولات في شتى الفنون، والانتجاع في دواوين الفقه العالي، لأنها أصول العلم وأمهاته.

يجب أن تعيد المحظرة التوازن بين “الوسائل” و”الغايات”، حتى لا يُفني طالب العلم عمره في تحصيل علوم الآلة دون أن يصل للغاية منها، يحفظ متون النحو ويستظهر قوانينه، لكنه لا يطالع التراث الأدبي ودواوينه، ويهمل ملكات الكتابة وتقنياتها، فيعجز عن الإحسان في البيان والتعبير عن مكنونات النفس، أو يحفظ ألفيات الأصول ويبقى أبعد الناس عن الاستنباط والفقه في الدين، فيكون كمن يقيم الميزان، ويبالغ في العناية به، لكن بضاعته مزجاة تسري خللها العيوب الظاهرة والخفية.

آن للدرس المحظري أن يتخلص من داء الإغراق في “النظم”، إذ يكفي من “حمار الشعر” ما تقرر من متون وشواه، فليس شرطا للفتوة حشر الكلام في تفاعيل الخليل، خاصة لمن لا يملك سحر البيان، وفي النثر مندوحة عن الشعر، وقد كان النظم ضرورة لقيد الأوابد في المحظرة الرُّحَلة، أما وقد استقر بنا المقام فمن المناسب أن نعتني بالكتابة النثرية واللغة الحية، التي تنتشر أفقيا ويفهمها الجمهور العريض، ويبقى حفظ جميل الشعر ضرورة لفتق اللسان العربي، وأهم خصائص الدرس المحظري، على أن تكون المختارات من عصور وبيئات مختلفة.

مطالعة طلاب المحظرة للمقررات المدرسية، ومداخل العلوم ومقررات المبادئ الجامعية، لتتشكل بذلك خريطة ذهنية لكل فن وعلاقته ببقية الفنون.

لا مناص من الاهتمام بجوانب التربية والضبط السلوكي، خاصة مع كثرة وسائل الإفساد في أيام الناس هذه، فالعلم - كما قيل - يهتف بالعمل، وسنفرد هذا المطلب في محور مستقل بإذن الله.

(12) المحظرة وأشواق التحديث:

تعالت نداءات المطالبين بتحديث المنظومة المحظرية منذ نشوء الدولة، وبدء موجات النزوح إلى المدن، وما ترتب على ذلك من نزيف في القلاع المحظرية التقليدية، قابله ضغط على المحاظر الوليدة، ونظرا لأن توسع المدن كان فجائيا فوضويا ودون بنى تحتية، كان انتشار المحاظر كذلك، فظهرت تحديات الضبط والتنظيم، والمواءمة بين المدرسة والمحظرة، ومع كل هذا لم تُقدَّم حتى اللحظة مقاربات جادة للتطوير، ولم تسهم الجهات الوصية في صياغة استراتيجية واضحة المعالم تنهض بالقطاع، ولم تُرصد الإمكانات البشرية والمادية اللازمة.

هذا الفراغ أدى لاشتباك رؤى ومطالب كثيرة في فضاءات النقاش، لم تجتمع في إطار منظم ليُستخرج منها الصواب، بل لا تزال لكلٍّ وجهة هو موليها: ناصحون أمناء يحملون هم الإصلاح، لا تجمعهم خطة ولا يملكون من الإمكانات ما يكفي، وأصحاب مصالح وأجندات، يرفعون شعار التحديث رغم عدم اطلاعهم على تراث المحظرة وواقعها.

وقد ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات نشاز، أسكرت أصحابها لوثات وافدة، يعلنون عداءهم للمنظومة، ويسفهون علم وفهم خريجيها، رؤيتُهم للتحديث لا تتجاوز إخضاع المحظرة ومناهجها لأهوائهم، وما دروا أن الاسلام دين كامل شامل مهيمن، لا يقبل الإخضاع للموضات الفكرية الآفلة، التي تطفو زمانا على مسرح الأحداث ثم تخبو، وقد رأينا كيف يبدل هؤلاء جلودهم عند كل تحول في سلطان الثقافة، فقد نظَّروا للجهاد وللعقوبات التعزيرية إبان حقبة الثورات وسيادة “فلسفة القوة” في النصف الأول من القرن العشرين، ثم اجتالتهم دعاية “الفكر الاشتراكي” في الستينات والسبعينات، وأذابهم الوجد أخيرا بالفلسفة الإنسانية وأشواق الحرية، وقد حاولوا في كل مرة إنتاج قراءة للإسلام توافق أمزجتهم، ثم اندثرت تلك الأهواء وبقي الإسلام، محفوظا بحفظ الله جل وعز.

فلننطلق في تطوير المنظومة من حقيقة أن الإسلام هو الإسلام بكماله وشموله، يهيمن على غيره ويخضعه، ولا يقبل التلفيق أو التوفيق، ويملك من أدوات الاجتهاد ما يفي بمتطلبات الواقع، لكن بشرط الرجوع إليه وتحكيمه في دنيا الناس، لتتسع دائرة الاجتهاد وتبنى الفروع على الأصول، والتاريخ شاهد على أن عمق وأصالة الصناعة الفقهية في جميع المذاهب تبع للتطبيق العملي لها في حياة المسلمين.

إن التحديث الراشد يقتضي - أيضا - التعامل بحذر مع البرامج والمقترحات التي تصدر عن المنظمات الأجنبية، لأنها تنطلق من خلفيات ثقافية ودينية مغايرة لبيئة المحظرة، ولها مصالحها وأجنداتها الخاصة، وبعضها جزء من أدوات الاستعمار الثقافي، ومعلوم أن الخصم لا يكون حكما، والمفسد لا يكون مصلحا، وحين يكون في مراكز القرار “سماعون لهم” تمرَّر سياسات المحاصرة والتجفيف، فيحكم بالقتل البطيء على قلاع الدين والعلم العتيقة.

وعلى صانعي القرار النظر بعمق وروية في مآلات البرامج والمقترحات مهما كان بريقها، حتى لا تذهب بخريجي المحظرة بعيدا عن ميدان العلم وما يتصل به، كما حصل في تجربة “مركز التكوين المهني لطلاب المحاظر”، فلا أزال أذكر – بعد ربع قرن - ذلك الشيخ الفقيه المفسر يتخلل لحيته غبار النجارة، وذلك الفتى العصامي وهو يحمل أدوات السباكة بدل القلم!.. أليس أنسب لهؤلاء خدمة العلم، وصيانة التراث بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي مثلا، أو في ميدان التعليم والتربية، بعد أن يكتسبوا القدرات والمهارات اللازمة؟!.. على أن يخصص مركز التكويني المهني للذين تسربوا من المحظرة في مرحلة مبكرة، ولست هنا في معرض الإزراء بهذه المهن، فمن أئمتنا الحذاء والفراء والكسائي والصابوني، وإنما قصدت ضرورة الاستفادة المثلى من خريجي المحظرة، في المجالات التي تناسب تأسيسهم العلمي.

(13)

المحظرة حاضنة تربوية:

قال محدثي: انتقلت حديثا من العاصمة إلى إحدى مدن الداخل لظروف العمل، وبعد بحث وتقييم للبدائل وقع الاختيار على محظرة لتدريس الأبناء، تتميز بالجد في التدريس والحرص على جودة الحفظ، لكني أسفت كثيرا لغياب مظاهر الاستقامة والتربية لدى مدرسيها قبل طلابها، لذلك فإني أحن إلى محظرتهم في العاصمة، وأدعو صباح مساء للقائمين عليها، فقد ربوا أبنائي على مكارم الأخلاق، وغرسوا فيهم القيم الأصيلة والهدي النبوي.

لقد ذكرني هذا الموقف - الذي يؤكد مركزية التربية في الدرس المحظري- أن إحدى المحاظر المطورة التي يشرف عليها أساتذة أفاضل حددت معدلا معينا في تقييم الأداء كشرط للقبول والانتظام فيها، لكنها وجدت عقبة في التخلص من الطلاب غير المجتازين، إذ كان رد أولياء الأمور: حتى لو لم يستفد الطالب علما، نريدكم أن تغرسوا فيه الأخلاق، وتربوه على قيم الإسلام، فعودته للبيت والشارع ضياع محقق!.

إن الاهتمام بجوانب الارشاد والتوجيه ومعالجة المشاكل السلوكية أضحى ضرورة ملحة، يجب وضعها ضمن أولويات الإصلاح، فليس حشو ذهن الطالب بالمعارف النظرية كافيا للتحصين من الأخطار التي تتخطف النشء، والمغريات التي تحيط بهم من كل جانب، وأولى الخطوات في هذا السبيل تخير المدرسين من أهل الاستقامة، وتدريبهم على المهارات والأساليب التربوية اللازمة، مع انتهاج طرائق جديدة لعلاج جنوح الأطفال بعيدا عن الضرب والتعنيف، سدا لذريعة التنكيل بفلذات الأكباد، واستجابة لرغبات أولياء الأمور.

إن القلاع المحظرية التقليدية متباينة جدا في اهتمامها بالتزكية، ولا تزال المقررات والبرامج تعاني ضمورا في هذا الجانب، مما يستدعي خططا محدثة تجمع بين النظرية والتطبيق، يسندها نظام لضبط البيئة الداخلية للمحظرة، على أن توضع المرتكزات التالية في الاعتبار:

إلزامية البرنامج التربوي، وتغطيته لأصول الأخلاق والحقوق والواجبات، إضافة إلى مختارات من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم في الرقائق وفضائل الأعمال.

الاهتمام بأداء الشعائر وتعظيمها، والعناية بصلاح الظاهر وصلاح الباطن.

التربية بالقدوة الحسنة، وأول ذلك التعريف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتعميق روح الاقتداء والتأسي، ثم الاستئناس بسير الصحابة وأئمة العلم والزهد.

تحصين الطالب من أمراض البيئة المحيطة وتوعيته بأخطارها، وإكسابه المناعة اللازمة لحمايته من الشهوات والشبهات، والسعي لمعالجة المخالفات السلوكية والنظامية بأسلوب تربوي متكامل، ينطلق من مبدأ النصح والتوجيه، ولا يلجأ للتعنيف إلا بما تمليه الضرورة.

وضع نظام انضباط واضح المعالم، وتحديد الإجراءات التأديبية التي تطبق عند إخلال الطالب بهذا النظام، وفي مقابل هذه الجزاءات يجب الاهتمام بالتحفيز، وخلق بيئة تنافسية تشجع على الاستقامة والنبوغ والتميز.

الحرص على فصل الطلاب حسب المستوى والعمر ما أمكن، لأن دمج المستويات - مع الفروق الكبيرة بين الطلاب - قد يكون عائقا للعملية التربوية.

فتح قنوات اتصال دائمة مع أولياء الأمور، والسعي للتعاون والتكامل بين الأسرة والمحظرة.

وغني عن القول بأن التربية ليست مقررات معزولة، يتم تلقينها للطالب وينتهي الأمر، بل هي روح تسري في الحياة، تُرسم في إطارها الأنشطة والبرامج، وتتحدد العلاقة مع البيئة المحيطة.