المخطوطات العربيّة والإسلاميّة في الصحراء الإفريقيّة (موريتانيا وغرب إفريقيا)

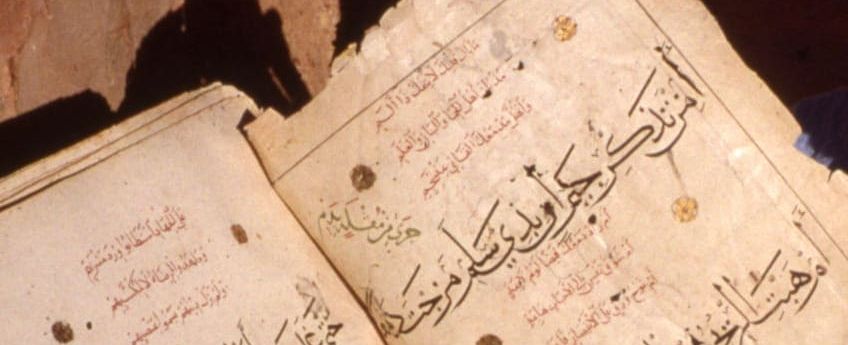

المخطوطات في موريتانيا وغرب أفريقيا عديدة ومتنوعة، وهناك جزء كبير منها عبارة عن وثائق مكتوبة باللغة العربيّة، وبعضها مكتوب باللغات الأفريقية، وهي تتعامل مع الموضوعات الدينيّة وغير الدينيّة. وترجع بداية هذه المخطوطات إلى الأيام الأولى للإسلام في غرب أفريقيا، في القرن الحادي عشر، بالإضافة إلى كتب أخرى مكتوبة باللغة الأصلية في ليبريا وغينيا.

عَلى الرّغم من نُدرة هذه المخطوطات، إلا أنها تشكل مكوِّنًا مهمًا من التراث المكتوب في غرب أفريقيا، وبُذلت الجهود للحفاظ على هذه الكنوز من المخطوطات التي لا تقدر بثمن، وكان أهم هذه الجهود في موريتانيا وغرب أفريقيا، والتي بدأها يعض من مجموعات الضباط المستعمرين لهذه البلاد خلال فترة الاستعمار، ثم أكمَلَ الأكاديميون المحليون المتخصصون في هذا الشأن بعض الجهود المحدودة والتي أسفرت عن نظام فهرسة وترقيم لبعض المخطوطات الأكثر أهميّة، خاصة تلك المكتوبة باللغة العربيّة، إلا أنَّ العديد من المخطوطات ما تزال تحت الترقيم.

وإذا كان الاستعمار قد عَمَدَ إلى تدمير وتغييب وتهميش كل هذا التراث لتشويه معالم الشخصية الإسلاميّة، وطمس التاريخ المُشرق للحضارة الإسلاميّة، خاصة في أفريقيا (عدا الجهود المحدودة لبعض الضباط)، فإنَّ مناعة الثقافة الإسلاميّة كانت حائلًا دون تحقيق هذه الأهداف، لتميُّزها وتفرُّدها في مناهج التلقّي والتلقين والنشر، إذْ كانت الكتابة والحفظ والتدوين ابتداءً من “القرن الأول للهجرة النبوية الشريفة” غاية كل مسلم في كل بقعة من جغرافيا الدولة الإسلاميّة آنذاك، ومَيَّزَتها بأن أدوات الحفظ والتلقّي شملت كل الأنواع الطبيعية، من أظلاف الحيوان، والجلود، والعظام، والأخشاب، والمعادن، والزجاج والورق والألواح الحجرية والفخارية والطينية، حتى إنَّ التصنيف في الحضارة الإسلاميّة خرج عن المألوف في عالم الكتابة آنذاك، وأصبح يجمع بين الحجري والورقي والزجاجي، وحُفِظَت هذه التصانيف على مرّ العصور والأيام. فكانت هذه الوسائل اليدويّة هي السبيل لحفظ كثير من تراث الأمة بعد مآسي الإحراق والتدمير، والتهريب. وممّا ساعد أيضًا على حفظ الشخصيّة الإسلاميّة وتراثها إلى جانب ما ذكرناه، أنَّ التصنيف، والحفظ، والتلقي، لم يكن حصرًا على الحواضر كما كان الشأن في الحضارات الأخرى، بل شمل القرى والبوادي والصحاري، وإنَّ ممّا تكتنزه الصحراء الأفريقية على شساعتها من المخطوطات هو ممّا يؤرِّخ للازدهار الذي عرفته الحضارة الإسلاميّة عبر تاريخها، إذ دلَّت الدراسات على أنَّ حوالى ربع المخطوطات الإسلاميّة النادرة غير المنشوره يستوطن هذه البقاع، ومردّ ذلك إلى انتشار التعليم وارتباطه بالدين، لحديث النبي : ”طلب العلم فريضة على كل مسلم”، ولجوء الكثير من أفراد الأمة إلى إخفاء هذا التراث في أماكن لا تصل إليه أيادي الغزاة والمعتدين بعد مآسي “حرق ملايين المخطوطات الإسلاميّة في الأندلس بعد سقوط غرناطة”، و”يوم سقوط بغداد”، وبعد كل نكبة من النكبات التي أصابت البلاد الإسلاميّة، حيث يلجأ المستعمِر والمعتدي في الغالب إلى تدمير التراث الحضاري لمسخ الهوية وتفكيك الذاكرة، ولعلَّ منطقة جنوب الصحراء من المناطق التي قامت بدور ريادي وفريد في حفظ واكتناز المخطوطات الإسلاميّة على تنوُّعها، ولم يكن الحفظ لتراث قادم فقط من المدائن البعيدة، بل شمل ما خطّته أيادي أهلها، وأبدعته عقولهم وقرائح أفكارهم. ولقد حوت مكتبات مدينة شنقيط في موريتانيا، على سبيل المثال، الآلاف من المخطوطات النادرة التي لا يوجد لها نسخ مقابلة، ممّا أعطى لها القيمة الكبرى، والأهميّة العظمى، في حفظ جزء مهمّ من تراث الحضارة الإسلاميّة.

• مكتبات المخطوطات الموريتانيّة والاهتمام بالمخطوطات العربيّة الإسلاميّة

تُعَدُّ الجمهورية الإسلاميّة الموريتانيّة إحدى الحاضنات التي يُشارُ إليها بالبَنان في مجال الثقافة العربيّة الإسلاميّة وكنوزها التراثيّة؛ متمثلة في المكتبات الأهليّة للمخطوطات، وما تحويه من مصنَّفات ونوادر يجهل عنها الكثيرون في المشرق والمغرب خاصة من العرب! وقد أنشأ الموريتانيون جامعاتهم الصحراوية المتميزة المعروفة “بالمحاظر”، والتي يشرف على التدريس فيها شيوخ تبحّروا في مختلف المعارف المتاحة في مجتمعهم تلقينًا وحفظًا، ممّا روَّض ذاكرتهم ترويضًا فريدًا من نوعه وجعل منهم “مكتبات متنقلة” بكل ما لهذه الكلمة من معنى.

ونذكر من المخطوطات المهمّة في موريتانيا (على سبيل المثال):

- في العقيدة:

”نظم إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للمقري”، “وسيلة السعادة للعلّامة المختار

ولد بونه” و”أم البراهين الكبرى والوسطى والصغرى للسنوسي”.

- في الحديث:

”الأربعون حديثًا النوويّة”، “المواهب اللدنيّة”، “شفاء القاضي عياض”، “جامع السيوطي”، “صحيح البخاري”، “صحيح مسلم”، و”موطأ الإمام مالك”.

- في الفقه:

”نظم ابن عاشر”، “متن الأخضري”، “رسالة محمد بن أبي زيد القيرواني”، “كفاف المبتدى” لمحمد مولود ولد أحمد فال، “مختصر خليل بن إسحاق المالكي”، بالإضافة إلى أمهات الكتب المالكيّة مثل “شروح خليل المتعددة”، “مدونة سحنون”، “مختصر جامع الأمهات” لابن الحاجب وتوضيح خليل بن إسحاق عليه. لكنَّ أيًّا من هذه المتون لم يلْقَ ما لاقاه “مختصر خليل” وشروحه المتعدِّدة من رواج.

- في الأصول والمنطق والمعاني:

”ورقات إمام الحرمين” و”نظم الكوكب الساطع للسيوطي”، “جمع الجوامع للسبكي”، ”مراقي السعود وشرحه”، “نشر البنود، للعلامة سيدي عبدالله ولد الحاج إبراهيم”، ”ألفية السيوطي”، “السلم المرونق للأخضري”، و”الطيبية لمحمد بن طيب القادري”.

- في النَّحو والصَّرف:

”الأجروميّة والنفحة القيوميّة بتقرير الأجروميّة للشيخ سيديه”، “ملحة الإعراب”، ”ألفيّة محمد بن مالك”، “نظم وطُرَّة المختار بن بونه الجكني”، “لاميّة الأفعال” وشرح الشيخ سيديّه لها، و”احمرار وطرة الحسن ولد زين بن سيدي سليمان”.

- في اللغة والمعاجم:

المعلّقات ودواوين الشعر العربي في مختلف عصوره وخاصة “ديوان غيلان” وروائع ”الشعر الموريتاني”، فضلًا عن “القاموس المحيط للفيروز أبادي” و”لسان العرب لابن منظور”.

- في السيرة النبويّة:

”قرّة الأبصار ونظم الغزوات ونظم أنساب العرب للعلامة الموريتاني البدوي”، “نظم البعوث لغالي بن مختار فال”، و”سيرة ابن هشام” و”السيرة الحلبيّة”.

- في التصوُّف:

”الحكم والتَّنوير وتاج العروس لابن عطاء الله”، “إحياء علوم الدين والمنهاج والتنبيه للغزالي”، “الرياض والعهود للشعراني”، “مؤلفات الشيخ سيدي محمد ووالده الشيخ سيدي المختار الكنتيين”.

• الآفاق المستقبليّة لمكتبات المخطوطات الموريتانيّة

تعمل أغلب المكتبات الموريتانيّة في ظروف يندى لها الجبين، حيث إنَّ ملّاكها غالبًا ما كانوا بداة ينتجعون الكلأ ويحملون معهم كتبهم في تطوافهم المستديم، وكثيرًا ما يعوزهم الظَّهر لحمل الأثقال، خاصة في فترات الصيف ووهن الماشية في أوقات الحرّ الشديد، فكان من الشائع عندهم ترك ما ثقل من المتاع -ومن ضمنه الكتب- على أمل الرُّجوع إليه، وقد لا يتأتّى ذلك أو يتأتّى بعد أن تكون عوادي الأمطار والآفات المختلفة قد عبثت بهذه الودائع، التي تحتاج إلى الكثير من التكلفة لحفظها في أفضل حال.

وهكذا، ضاع في الماضي القسم الأوفر من “المخطوطات الموريتانيّة”، ثم إنَّ الجفاف المخيِّم على دول الساحل الأفريقي منذ أواخر ستينات القرن الماضي قد ألجأ الكثير من سكان الأرياف إلى النزوح إلى المدن، فاختلّت بذلك أنماطهم الحياتيّة، ممّا ألحق بالغ الأذى بمخطوطاتهم.

وأغلب ما نجا من هذه الكوارث هو ذلك النزر القليل الذي كان أهله يوفِّرون له الحد الأدنى من مقوّمات الصيانة، لكنَّ هذا الحد لا يضمن البتّة سلامة هذه الكنوز التي ما تزال تلاحقها المخاطر البيئيّة المختلفة من رطوبة وحشرات وتصحُّر وشحّ في الوسائل وقرصنة وإهمال وترك وخشونة في التعامل.

وهناك بعض الجهود الشخصيّة الأجنبيّة في هذا المجال، نذكر منها قيام “أولريخ ربستوك” المؤرِّخ الألماني بنشر قائمة مخطوطات مدينتي شنقيط وودان سنة 1994 في لندن، بالتعاون مع مؤسسة الفرقان الموريتانيّة.

• جانب من المخاطر التي تتعرَّض لها المخطوطات الإسلاميّة

أوَّلًا: فتحَت دار مزادات “بونهامز” في لندن، باب مزاد على مجموعة من المخطوطات القديمة الإسلاميّة والهندية، تحت عنوان “الفن الإسلامي والهندي”، وذلك يوم 19 نيسان/ إبريل 2018، ومنها مخطوطات فريدة لآيات من القران الكريم. ومجموعة كبيرة من المخطوطات القديمة المكتوبة بالخط الكوفي، وعدد من المخطوطات التي تتناول “أطروحات طبيّة ترجع للعالم العربى ابن سينا”، و”مخطوطات قرآنيّة مكتوبة بخط اليد”، بالإضافة إلى مجموعة فنيّة هنديّة وإسلاميّة، وقد استمرّ المزاد لمدة أسبوع لعرض كل تلك الأعمال وتسويقها ومنها:

- مخطوطة ورقيّة بعنوان “القرآن المفسّر”، ترجع إلى بلاد فارس في القرن الـ(15) الميلادي، يقدّر سعرها بما بين 10 و15 ألف يورو، المخطوطة تضم السور القرآنية؛ الطور والفاتحة والمجادلة، بخط النسخ وبلون أسود.

- مجموعة مخطوطات قرآنيّة، تمّ نسخها من قِبَل الكاتب عبدالله، من بلاد فارس أو شمال الهند، بتاريخ 946 هجريًا، ويقدّر سعرها بما بين 9 و11 ألف يورو، والمخطوطة عربيّة على الورق، وتحتوي نصوصًا قرآنيّة مكتوبة بالخط النسخي وبالحبر الأسود، وأيضًا التشكيل ونقاط حروف العلّة بالحبر الأسود.

- مخطوطة طبيّة ترجع لأبي على الحسين بن عبدالله بن سينا، والمعروف بـ”ابن سينا”، وهي مخطوطة طبيّة وجدت ببلاد فارس أو الأناضول، وتؤرّخ للقرنين الـ(13) و(14)، ويقدّر سعرها بما بين 7.5 و10 آلاف يورو.

- مخطوطة قرآنيّة تعود للقرن الـ(17) الميلادي، وُجدت بالهند، ويقدَّر سعرها بما بين 19 و25 ألف يورو.

- مخطوطة قرآنيّة، من بلاد فارس، وتعود لأواخر القرن الـ(15)، وأوائل القرن الـ(16) الميلادى، ويقدَّر سعرها بما بين 25 و38 ألف يورو.

- مخطوطة ورقيّة تضمّ سورًا قرآنيّة، تمّ نسخها من قِبَل محمد علي الأصفهاني، من بلاد فارس، ويقدَّر سعرها بما بين 13 و19 ألف يورو.

- مخطوطة ترجع لعهد المماليك في مصر، تؤرّخ للقرن الـ(15) الميلادي، ويقدَّر سعرها بما بين 4 و6 آلاف يورو.

- مخطوطة قرآنيّة، تعود لجنوب شرق آسيا، وربّما إندونيسيا، وتؤرّخ بأواخر القرن الـ(19)، يقدَّر سعرها بما بين 2.5 و4 آلاف يورو.

ثانيًا: إعلانات لبيع مخطوطات أثريّة بالقاهرة (كما ورد بالإعلان في حينه):

- قطعة من مجلَّد “كتاب الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع” للإمام العلامة الخطيب محمد الشربيني المتوفي عام 977هـ/ 1570م، وتضمّ 67 ورقة بخط المؤلف بأبعاد 24/17سم، وهذه المخطوطة الأصليّة التي طُبع منها الكتاب، كُتبت في القرن التاسع الهجري، ولا توجد نسخة منها في أيّ مكان آخر في العالم.

- وقطعة في النحو واللغة للمؤلف نفسه أيضًا، وجعلهما في مجلد واحد للمحافظة عليهما وعلى كتاب “الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع”، وتتضمّن حاشية بخط الفقية العلامة شيخ الديار المصريّة حسن بن علي المدابغي الأزهري الشافعي المتوفي سنة 1170هـ/ 1756م وبتوقيعه، وعلى الكتاب أيضًا حاشية بخط شيخ الأزهر والعالم الجليل والمصنف الكبير إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري وبتوقيعه، وظاهرة بصمته في إحدى الصفحات، وكان الشيخ الباجوري (1784م- 1859م) شيخًا للأزهر. وهذه القطعة هي النسخة الأصليّة ولا توجد سواها على مستوى العالم، عليها حاشية شيخ الأزهر العلّامة إبراهيم الباجوري وبخطِّه، بالإضافة إلى حاشية الإمام الفقيه حسن بن علي المدابغى.

- قطعة من كتاب صحيح البخاري: خمس ورقات للمحدّث الثقة والعلّامة عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري على ورق سميك وبخطٍّ حسنٍ عمرها أكثر 1000عام، الأبعاد 24/17سم، كُتبت في القرن الرابع الهجري بحسب تقدير الخبراء.

- قطعة في مجلد من كتاب فتح المبدي بشرح مختصر الزبيدي في الأحاديث، 44 ورقة عليها حاشية بخط أحمد بن محمد الشهير بابن فجلة وتوقيعه، المؤلف فضيلة شيخ الأزهر عبدالله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي؛ أحد مشايخ الأزهر الشريف وتولَّى مشيخة الأزهر بعد الشيخ العروسي 1218هـ “1793م”، وقيل: 1228هـ. الأبعاد 21/16سم، وحالة الكتاب ممتازة وقد وضعت الأوراق في مجلد للمحافظة عليها.

- أربع ورقات من القرآن الكريم بالخط المغربي، كانت من المصحف الشخصي لفضيلة شيخ الأزهر إبراهيم الباجوري، الأبعاد 21/16سم، ويرجّح أنها من القرن السابع الهجري.

• عرض لبعض المخطوطات المهمّة في غرب أفريقيا

توجد مجموعات مهمّة من المخطوطات بالعربيّة والعجمي، التي ترجع إلى عصور ما قبل الاستعمار والاستعمار، وما بعد الاستعمار، في العديد من بلدان غرب أفريقيا، بما في ذلك في بنين وبوركينا فاسو والكاميرون وغامبيا وغانا وغينيا وكوت ديفوار ومالي موريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو. وهناك أيضًا مجموعات مخطوطات غنيّة ومهمّة بالقدر نفسه في العديد من المجتمعات الأخرى في غرب أفريقيا، وتحمل شهادة على التقاليد الفكرية المكتوبة والتي ظهرت في غرب أفريقيا في القرون السابقة، خاصة تلك الموجودة في “تمبكتو” بجمهورية مالي، والتي من الواضح أنها الأكثر شهرة، بفضل العمل الرائد لـ”جون هونويك” وغيره من الباحثين اللاحقين، والتغطية الإعلاميّة لهذه المخطوطات، خاصة أنها مهدَّدة بالانقراض. كما يوجد في مالي العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية المهتمّة بهذا الشأن وأهمها جمعية “من أجل الثقافة والعلوم الإنسانيّة”.